|

Schon Anfang 1848 äußerte Ludwig Feuerbach die Absicht, die umfangreichen Studien, die er nach Erscheinen seines Aufsehen erregenden "Wesen des Christentums" gemacht hatte, "in einem besonderen Band niederzulegen, um Satz für Satz die historische Richtigkeit und Wahrheit meiner Gedanken zu beweisen". Als er von Dezember 1848 bis März 1849 in Heidelberg seine "Vorlesungen über das Wesen der Religion" hielt, arbeitete er bereits daran. Aber erst in den Jahren von 1851 bis 1856 vollendete er das Werk in Bruckberg. Die "Theogonie nach den Quellen des klassischen, hebräischen und christlichen Altertums" erschien 1857 als Band 9 der "Sämtlichen Werke" im Verlag Otto Wigand, Leipzig.

Das Anliegen dieses Referats besteht in zweierlei: einmal die Grundgedanken der "Theogonie" herauszuarbeiten, um daran deutlich zu machen, warum Feuerbach selbst dieses Buch für sein vielleicht bestes hielt.(1)

Zweitens möchte ich einige Anmerkungen zu den Feuerbachschen Auffassungen machen, da dessen Thesen – jedenfalls wie er sie in diesem Buch vorträgt – das Problem der "Entstehung von Göttern" bzw. der Religion vor allem subjektiv-psychologisch erklären und manches, was vor allem in objektiver Hinsicht von Bedeutung ist, ausgeblendet bleibt.

Im Gegensatz zu Feuerbach selbst hielten verschiedene der Herausgeber des Werkes dieses eher für "schwierig" und "anspruchsvoll", Bolin und Jodl etwa verlegten in ihrer Ausgabe einen großen Teil der Zitate in den Anmerkungsapparat, um das Buch einigermaßen lesbar bzw. "populär" zu machen. Auch ist das vielleicht der Grund, warum Prof. Sass in seiner rororo-Monographie über Feuerbach die "Theogonie" lediglich eines kurzen Absatzes für wert hält.(2)

|

(02.02.2005) An dieser Stelle möchte ich - um der Theogonie möglichst gerecht zu werden -

Äußerungen von Ludwig Feuerbach selbst einschieben, die seinem Briefwechsel entnommen sind.

Feuerbach in seinem Briefwechsel zur "Theogonie":

In seinem Briefwechsel* geht Feuerbach auf sein letztes großes Werk verschiedentlich ein; hier zunächst die Ankündigung der Fertigstellung 1857 und sodann eine ausführliche Einordnung des Werkes, wie es Feuerbach selbst sieht, gegenüber Bolin im Jahr 1860, nachdem er gezwungenermaßen von Bruckberg zum Rechenberg bei Nürnberg umgezogen war.

An Arnold Ruge (10.IV.1857)

Lieber Freund! Ihr Rundschreiben traf hier gerade an demselben Tage ein, an dem ich das Manuskript eines neuen Werkes, betitelt: "Theogonie, nach den Quellen des klassischen, hebräischen und christlichen Altertums", die Frucht sechsjähriger Studien, dem Wigand zum Verlage und Drucke überschickt hatte. In diesem seligen Momente des Fertig und Ledigseins von einer vieljährigen Gewissenslast, erfreut zugleich, daß meiner auch noch in der Ferne als eines Lebenden gedacht wird ... (S. 276)

An Wilhelm Bolin (20.X.1860)

... Ich sage Ihnen nur noch ausdrücklich, nicht aus ekelhafter,

mir gänzlich fremder Eitelkeit, sondern aus innerster gründlicher Selbsterkenntnis heraus,

daß Sie meine Aufgabe und Leistung ganz richtig gefaßt und bezeichnet haben,

wenn Sie sagen, daß ich die Philosophie durch die Religion und umgekehrt reformiert habe.

Wenn Sie aber näher noch auf mich eingehen wollen, so lassen Sie ja nicht meine "Theogonie" außer acht.

Sie ist ungeachtet des für den oberflächlichen Blick abschreckenden gelehrten antiquarischen Wustes nach meinem Urteil

meine einfachste, vollendetste, reifste Schrift, in der ich mein ganzes geistiges Leben vom Anfang bis zu Ende reproduziert,

aber das, was ich in den früheren Schriften in der Form ermüdender philosophischer Beweise, hier in der Form unmittelbarer in sich seliger Gewißheit ausspreche

und eben deswegen an den poetischen Vater der griechischen Götter, an Homer unmittelbar mich anschließe, mich nicht mehr als, wenn auch nur scheinbaren,

Hegelianer oder Fichtianer, sondern als direkten Homeriden beurkunde und legitimiere. Es ist auffallend, wie im Ignorieren dieser Schrift,

in der immense Studien und selbst – im Verhältnis natürlich zu meinen geringen finanziellen Mitteln – immense Summen Geldes stecken, meine Freunde,

mit Ausnahme eines einzigen in Berlin, der ihr Erscheinen sehr liebevoll ankündigte, und Feinde übereinstimmen.

Wohl hat A. Ruge sie zur Sprache gebracht, aber mit mehr Übel- als Wohlwollen, ja als ein Mensch,

der noch bis über die Ohren in dem Lethestrom der Hegelschen Logik drinnensteckt, mit notwendiger Voreingenommenheit gegen ein solches sensualistisch denkendes Wesen,

wie ich bin. Wie unzählig anderen seiner Geistesverwandten ist ihm summa summarum meines Geistes im "Wesen des Christentums"

enthalten und erschöpft, diese Schrift die Grenze meiner Anerkennung, meiner Geltung in seinen Augen;

weil sie in ihr noch ein Gemeinschaftliches mit ihrem hegelianischen Wesen erblicken, konsequenterweise erblickt er daher auch in meiner letzten Schrift,

ob sich gleich zu dieser das Wesen des Christentums geradeso verhält wie der Kämpfer zum Sieger, der Jünger zum Meister,

nur Variationen eines schon dort durchgeführten Themas. Allerdings ist der Wunsch hier wie dort der Grundgedanke;

aber etwas ganz anderes als das Licht des Blitzes, das aus dunkeln Wolken plötzlich und gewaltsam hervorschießt,

um sich wieder im Dunkel zu verlieren, ist das Licht der Sonne, vor deren Erscheinung bereits alle Wolken und Nebel verschwunden sind.

Wenn ich Sie hiermit aufmerksam auf meine Theogonie im Verhältnis zu meinen anderen Schriften mache, so geschieht es auch nicht aus schriftstellerischer Eitelkeit,

die von jedermann gekannt und gelesen sein will; nein, ich bin so glücklich, von diesem moralischen Übel nichts zu wissen,

ich liebe das Inkognito nicht nur als Mensch, sondern auch als Schriftsteller, wie dies vor allein meine Theogonie beweist.

Ich mache Sie nur deswegen auf sie aufmerksam, weil Sie sich für mich interessieren und ich Ihnen einen Teil, einen sehr wichtigen Teil meines Wesens und geistigen Selbst

vorenthalten würde, wenn ich das Inkognito dieser Schrift nicht vor Ihnen ablegte, nicht Sie in Kenntnis von ihrer Bedeutung setzte. (S. 291-293)

Quelle: Ludwig Feuerbach. Briefwechsel. Herausgegeben von Dr. Werner Schuffenhauer, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1962

|

Eine schöne Würdigung der Schrift übermittelte mir im Zusammenhang mit der Erstellung dieser hier vorliegenden erweiterten Fassung Prof. Dr. Werner Schuffenhauer, der Herausgeber der Gesammelten Werke Feuerbachs: "Die literarische Hochsprache, die differenziert-psychologische Analyse menschlicher Beweggründe, die Beleuchtung der ur-menschlichen Züge und Leidenschaften der antiken Göttergestalten – all das macht die "Theogonie" zu einem einzigartigen philosophisch-literarischen Kunstwerk."

Seine Ausgabe – s. Abb. – der Gesammelten Werke(3) bringt nun wieder den gesamten Text, wie ihn Feuerbach gedruckt wissen wollte, hilft aber dem Leser jedenfalls dadurch auf, daß von den vielen fremdsprachlichen Stellen, vor allem griechisch, lateinisch und hebräisch – der jugendliche Feuerbach hatte in seiner Ansbacher Zeit extra bei einem Rabbi Privatunterricht im Hebräischen genommen – daß also insoweit dem Text Übersetzungen beigegeben wurden.

Neben der Befrachtung mit "gelehrten" Zitaten entsteht die Problematik der Schwerlesbarkeit auch aus einer gewissen Unsystematik des Buches, das über keinen eigentlichen Anfang oder Schluß verfügt, in denen der Autor etwa sein Anliegen bzw. sein Fazit dem Leser darstellt, auch ein roter Faden, an dem entlang sich die Gedanken entwickeln, ist auf den ersten Blick schwer auszumachen. Um dies zu verdeutlichen und die Schreibweise Feuerbachs aufzuzeigen, hier der Anfang des Werkes – ohne weitere Präliminarien springt Feuerbach sofort mitten ins Thema:

1

Achilleus’ Zorn und Zeus’ Wille

Wenn die Theologie in dem Zwischensatz des fünften Verses im ersten Gesange der "Ilias":

den Beweis findet, daß Homer das Schicksal der Menschen vom Willen der Götter abhängig gemacht habe, daß daher nur in der Theologie der Schlüssel zur "Ilias" enthalten sei, so sieht dagegen die Anthropologie, welche überall hinter die Theologie zurückgeht aber ebendadurch ihr auch um eine erkleckliche Strecke vorauskommt, schon in den ersten Versen dieses Heldengedichts das Geheimnis der Theologie in ihrem, im anthropologischen Sinne aufgelöst.

Homer beginnt ja nicht, wie er doch hätte beginnen sollen, wenn die Theologie recht hätte, mit den Worten etwa: "Singe den Zorn, oh Göttin, des Herrschers im Donnergewölk, Zeus’, jenen verderblichen, der den Achäern unnennbaren (unzähligen, unendlichen) Jammer erregte und viel tapfere Seelen der Heldensöhne zum Ais sendete aber sie selbst zum Raub ausstreckte den Hunden und dem Gevögel; allein so ward Zeus’ Wille vollendet"; nein, Homer beginnt mit dem verderblichen Zorn des Achilleus; er setzt also dem Zeus den Achilleus, dem göttlichen Willen den menschlichen Unwillen voraus.

Achilleus nämlich, aufs tiefste empört über die ihm von dem Oberfeldherrn Agamemnon zugefügte Beleidigung, beschließt, sich dadurch an demselben zu rächen, daß er ihm seinen Beistand wider die Troer entzieht. Er wendet sich daher an seine göttliche Mutter Thetis und bittet sie, den Zeus zu vermögen, "den Troern Schutz zu gewähren, aber zurückzudrängen zum Lager und Meer die Achäer, niedergehaun bis sie alle sich sättigen ihres Gebieters, auch er selbst, der Atride, der Völkerfürst Agamemnon, kenne die Schuld, da den Besten der Danaer nichts er geehret" ("I[lias]" 1,407 bis 411). Thetis bringt den Rachewunsch ihres Sohnes vor den Thron des Allmächtigen mit den Worten: "Vater Zeus, gewähre nur dieses Verlangen! Oh, räch ihn du, Olympier, Ordner der Welt, Zeus! Stärke die Troer so lange mit Siegeskraft, bis die Achäer meinen Sohn mir geehrt und hoch mit Ehren verherrlicht" (Vers 507-9). Und Zeus winkt ihr mit dem Haupte zu, zum Zeichen, daß ihre Bitte gewähret sei. "Denn nie ist", sagt er "wandelbar oder betrüglich noch unvollendet das Wort, das mit winkendem Haupt ich gewährt. Also sprach und winkte mit schwärzlichen Brauen Kronion, und die ambrosischen Locken des Königs wallten ihm vorwärts von dem unsterblichen Haupt; es erbebten die Höhn des Olympos" (525-29). Dieser Moment ist es bekanntlich den Phidias in seinem olympischen Zeus verkörpert hat. Dieser Moment ist aber gerade der, wo Zeus den Wunsch des Achilleus gewährt – ein plastischer, handgreiflicher Beweis, daß der höchste Ausdruck und Akt der göttlichen Macht und Majestät nicht der Akt der Verneinung, sondern der Gewährung menschlicher Wünsche ist.(4)

Damit spricht Feuerbach seine Hauptthese aus, die das ganze Buch in den verschiedensten Variationen durchzieht:

Der Wunsch des Menschen ist der Vater der Götter.

oder anders ausgedrückt:

Die Götter sind die Stellvertreter der menschlichen Selbstliebe

und erfüllen deren Wünsche.(5)

1845, im "Wesen der Religion", hatte es noch geheißen: "Das Abhängigkeitsgefühl des Menschen ist der Grund der Religion; der Gegenstand dieses Abhängigkeitsgefühles das, wovon der Mensch abhängig ist und abhängig sich fühlt, ist aber ursprünglich nichts andres als die Natur. Die Natur ist der erste ursprüngliche Gegenstand der Religion, wie die Geschichte aller Religionen und Völker sattsam beweist."(6) In der Theogonie dagegen: "Die Menschen sind die Wesen, welche begehren, streben, verlangen, wollen, wünschen; aber die Götter sind die Wesen, welche die Wünsche der Menschen zustande oder zu Ende bringen, vollenden, vollstrecken, erfüllen, ausführen, verwirklichen. ... Der bloße Wille, welcher ebendeswegen nur Wunsch ist, daß etwas sei oder geschehe, ist und heißt Mensch, derselbe Wille aber, welcher geschieht, durchdringt, siegt, Erfolg hat, ist und heißt Gott."(7) "In jedem Wunsch steckt ein Gott, aber auch in oder hinter jedem Gott nur ein Wunsch." "Zwischen Gebet und Wunsch ist übrigens kein anderer Unterschied, als daß das Gebet ein unmittelbar an die Götter selbst gerichteter, in Form einer Bitte ausgesprochener, daher mit Demütigungen und Ehrfurchtsbezeugungen, wenn es ein besonders wichtiger Gegenstand ist, mit Opfern, Spenden, Verbindlichkeiten, Gelübden verbundener Wunsch ist."(8)

Dies wird an einer Vielzahl von Stellen aus der Ilias wie der Odyssee, an griechischen und römischen Versen sowie Belegen aus dem AT, dem NT und den Kirchenvätern nachzuweisen gesucht. Dies "Urphänomen der Religion" wird in einem eigens so benannten Kapitel näher umschrieben:

Aber welche Erscheinungen unter den mannigfaltigen und scheinbar regellosen Göttererscheinungen sind die ursprünglichen, über das Wesen der Götter entscheidenden? Offenbar die geistigen, innerlichen, wenngleich für den Gläubigen, sobald einmal die Götter fix und fertig sind, sich dieses Verhältnis umkehrt, die leibliche oder persönliche Göttererscheinung sich nicht auf den Götterglauben, sondern umgekehrt sich dieser auf jene stützt.

Der Inhalt der geistigen Theophanien, der Gebete, Opfer, Feste, ist aber zuletzt nur entweder Dank oder Bitte: Dank, Lob, Preis für erfüllte Wünsche, empfangene Wohltaten – Bitte um Erfüllung von Wünschen, deren Gegenstand entweder ein wirkliches Gut ist oder die Abwendung eines Übels oder, wie in den Sühn- und Schuldopfern, den Buß- und Versöhnungsfesten, die Beschwichtigung des göttlichen Zorns als des ursächlichen Übels. Aber dem Loblied geht das Klagelied, dem Dank die Bitte, dem erfüllten Wunsch der leere, bloße Wunsch voraus wie die Saat der Ernte, die Braut der Mutter, der Durst dem Trunk.

Der Wunsch ist die Urerscheinung der Götter. Wo Wünsche entstehen, erscheinen, ja, entstehen die Götter.(9)

Die Erscheinung der Götter ist nur da eine notwendige und ursprüngliche, eine ebendeswegen nicht nur poetische, sondern auch religiöse Erscheinung, wo sich mit Notwendigkeit ein Wunsch in der menschlichen Brust erhebt. ... bei jedem Anliegen, bei jedem wichtigen Schritt, den der Mensch tut, bei jedem Unternehmen, das über Glück oder Unglück entscheidet, entsteht in ihm notwendig der Wunsch, daß es gelinge, kommen daher die Götter, wenn auch nur im Menschen, zum Vorschein.(10)

Beweise dafür sind für Feuerbach in der Ilias die vielen Opfer:

Diese aus dem Dichter geschöpften Beispiele sind aber Beispiele aus dem wirklichen Leben der Griechen. Nichts begannen sie, nichts unternahmen sie – keine Reise, keinen Krieg, keine "Überschreitung der Grenze", keine "Einschiffung", keine "Landung" ... selbst keinen Wettkampf, kein gymnastisches Spiel, keine Jagd, keine Aussaat, keine Hochzeit, kein Gedicht, keine Rede, ..., kurz, keine irgendwie wichtige Handlung, selbst nicht die Öffnung eines Weinfasses, um den neuen Wein zu kosten ... –, ohne die Götter, sei’s mit, sei’s ohne Opfer, anzurufen, sich ihren Beistand, ihren Segen zu erbitten. Alles, sagten die frommen Griechen, muß man mit den Göttern anfangen, ... , weil sie die Herren ebensowohl aller friedlichen als kriegerischen Verrichtungen seien ... Dasselbe sagten, dasselbe taten die Römer. "Es ist", beginnt Plinius seine Lobrede auf den Kaiser Trajan, "ein schöner und weiser, von unsern Vorfahren eingeführter Gebrauch, sowohl Handlungen als Reden mit Gebeten anzufangen, weil ohne der unsterblichen Götter Beistand, Rat, Ehre ... die Menschen nichts auf gehörige und vorsichtige Weise begännen.

Woher kommt es aber, daß der Mensch bei jedem Werke, namentlich im Beginn desselben, die Göttermacht beansprucht? Die Voraussetzung, ja, der Grund jedes Unternehmens ist der Wunsch und die Hoffnung, daß es gelinge. ... Aber die Erfüllung dieses Wunsches hängt keineswegs nur vom Menschen, seiner Vorsicht, seiner Bemühung und Anstrengung, sondern auch zugleich von äußern Umständen und Bedingungen ab. "Zu allem Tüchtigen", sagt der Tragiker Ion, "gehört ein Drei: Verstand und Kraft und Glück" ... Nur unter der Bedingung, daß die äußern Umstände gerade mit meinen Zwecken zusammentreffen oder wenigstens keine unüberwindlichen Hindernisse da sind, gelingt mein Unternehmen. Nur das Wünschen ist ausschließliches Eigentum des Menschen, das Können, das Tun ist ein Gemeingut, an dem die Außenwelt ebensoviel Anteil hat als er selbst. Alles, was Sache des Willens ist, d. h., was der Mensch ... durch Bewußtsein und Bewegung zustande bringt, ist daher zugleich Sache des bloßen Wunsches, weil es möglich ist, daß seine Bemühung vereitelt, seine Kraft unterwegs gebrochen werde. In der Vorstellung dieser furchtbaren Möglichkeit, in der Herzensangst, die gerade beim Beginn eines Werkes, wo die Sache selbst nur noch Vorstellung, nur noch Möglichkeit ist, am mächtigsten ihn erfaßt, ruft er daher die göttliche Macht an, weil vor ihr diese peinigende Vorstellung verschwindet, sie ihm die Gewißheit von der Erfüllung seiner Wünsche einflößt; denn sie ist, was der Mensch nicht ist, aber sein möchte, kann, was er nicht kann, aber können möchte, weiß, was er nicht weiß, aber wissen möchte.(11)

Eine solche Rückführung der Gottesvorstellung auf das Wünschen, den Egoismus und die Selbstliebe des Menschen läßt ein wenig unbefriedigt, denn es wird dabei vor allem nichts Konkretes darüber gesagt, worin eigentlich und objektiv gesehen die Gottesbilder und deren Wandel ihren Ursprung haben. David Hume unterscheidet einmal zwischen zwei Arten von Philosophen, den "Anatomen" und den "Malern". Erstere stellen sezierende Untersuchungen an und versuchen empirisch in mühevoller Kleinarbeit überzeugende Gründe herauszuarbeiten, wohingegen letztere durch sinnliche Pracht und Ansprache der Leidenschaften den Menschen eher überreden wollen. Feuerbach scheint uns nun zwar ersteres zu versprechen, tritt aber dann in der Hauptsache nicht mit empirischen Beweisen auf, sondern überhäuft seine Leser mit antiken Beispielen dessen, was wir Aberglauben nennen würden, um so die auch damals nicht ganz neue These zu stützen, daß hinter Glaube und Gebet an die Gottheit des Menschen Wunsch stehe. Feuerbach ruft Sujets und Farben aller Zeiten herauf, um seine These bildhaft anschaulich zu machen und in den verschiedensten Variationen darzulegen. So am Glauben an die Unsterblichkeit, der nur hervorgegangenen sei aus dem Wunsch nach dieser: "Was aber der Wunsch will, das verwirklicht oder vergegenständlicht als wirklich seiend der Glaube."(12)

Ebenso seien moralische Gebote etwa in der Bibel nur Mittel und Bedingungen zur Erlangung von Verheißungen, also versprochene Wunscherfüllungen.(13) Und selbst noch die Hölle sei Ergebnis menschlichen Wünschens – es ist ja immer der andere, der Ungläubige, der zur Hölle fahren soll, der Höllengläubige selbst tut ja alles, um diesen Ort tunlichst zu meiden.

Überhaupt ist der Wunsch der "Ausdruck eines Mangels": "Der Wunsch ist ein Sklave der Not, aber ein Sklave mit dem Willen der Freiheit."(14) Feuerbach in hegelisierendem Tonfall: "Gott ist daher ursprünglich nichts anderes als der von seinem Gegensatz befreite Nicht-Mensch im Menschen, kein anderes Wesen, nur die andere Hälfte, die dem Menschen fehlt, nur die Ergänzung seines mangelhaften Wesens, seines im Widerspruch mit seinen Wünschen so beschränkten Tatvermögens."(15)

Viele theogenische (also götterzeugende) Wünsche werden nun angeführt: Allmachts- und Ewigkeitssehnsucht, Not und Liebe; insbesondere die eigene Glückseligkeit und die der Nahestehenden; Furcht und Hoffnung: "Das religiöse Gefühl, wenn wir anders diesem unbestimmten Wort einen bestimmten Sinn und Platz in der noch nicht von gottesdienstlichen Satzungen und Gewohnheiten eingenommenen Brust des Menschen ausfindig machen wollen, ist nur ein negatives Gefühl, nur das Gefühl, daß er nicht allmächtig ist, daß er nicht kann die Sonne leuchten oder den Himmel regnen lassen, wenn auch Licht und Regen noch so notwendig sind zur Erhaltung seiner Existenz..."(16)

Auch im meist zu beobachtenden Zusammenhang von Kunst und Religion sollten wir nach Feuerbachs Meinung

über dem prachtvollen Schauspiel, das der Donnergott am Himmel aufführt, nicht den gemeinen irdischen Nutzen des Gewitters, über dem olympischen Zeus des Phidias nicht den Müller Zeus, über Apollo, dem Musenführer, nicht den Apollo des Mehltaus, oder Kornbrands, über dem ätherischen Nektar der Götter nicht die durstige Kehle der um Regen zum Himmel flehenden Erde aus den Augen zu verlieren – nicht zu übersehen, daß die Götter nicht deswegen auf der Erde erschienen sind, um in Glyptotheken und Museen den Ästhetikern Stoff zum Bewundern, den Philosophen Stoff zum Denken zu geben, sondern um vor allen Dingen den Hunger zu stillen, den Durst zu löschen, kurz, der menschlichen Not abzuhelfen – nicht also zu verkennen, daß die allerersten und allergemeinsten Bedürfnisse und Triebe, die Grundlagen der menschlichen Existenz, auch die Grundlagen der Religion und der Götter, die allerersten, fundamentalen Bestimmungen der Götter die sind, daß sie die Menschen erzeugen, ernähren, erhalten. Götter, bei deren Betrachtung und Bestimmung man statt vom Menschen von Gott, statt vom Sinnlichen vom Übersinnlichen, statt vom Leibe vom Geiste, statt vom Leben von der Idee, d. h. einem willkürlichen, selbstgemachten Gedankenkonfekt, ausgeht, von den notwendigen und allgemeinen, freilich nach Ort und Zeit verschiedenen Bedürfnissen und Wünschen des Menschen absieht oder doch die sich auf sie beziehenden Attribute nur gelegentlich und historisch, nicht genetisch und prinzipiell erörtert, mögen wohl das luxuriöse Biskuitbedürfnis des modernen sogenannten religiösen Gefühls befriedigen; aber sie sind viel zu blasiert, eitel und kraftlos, als daß sie die heilige Frucht der Demeter hervorbringen, geschweige selber dreschen und mahlen könnten.

Das Fazit wird mit einem Spruch Epiktets gezogen(17):

Im Kapitel "Der Fluch" wird auch die Wunschverneinung durch die Götter auf das Wesen des Wunsches selbst zurückgeführt, "weil sie, wenn keine Wünsche verneinen, auch keine gewähren könnten, denn es gibt unzählige Wünsche, die dem einen nicht gewährt werden können, ohne daß die Wünsche des andern versagt werden." Hierbei findet Feuerbach Gelegenheit, auf Rache und Strafe einzugehen und so seines Vaters Paul Johann Anselm Feuerbach, des berühmten Juristen, zu gedenken, indem er dessen Rechtsauffassung ausführlich zitiert.(18)

Seinen Familiensinn zeigt er auch darin, daß er seinen um sechs Jahre älteren Bruder Anselm Feuerbach und dessen Hauptwerk "Der Vatikanische Apoll" nicht zu erwähnen vergißt, und sich anläßlich der Darstellung des Tanzes als heiligem Gottesdienst (wie wir ihn noch heute etwa im Hinduismus finden) auf dieses bezieht.(19)

Fluchen und Segnen, Wünschen und Verwünschen ist das einzige, was die Religion, was die Götter tun und vermögen. Wer das nicht einsieht, an dem ist nicht nur Hopfen und Malz, sondern auch Mose und die Propheten verloren. Denn womit beschließt Moses sein Werk? Mit Segnen und Fluchen. Und worin besteht zuletzt die ganze Tätigkeit der Propheten? In der Androhung überschwenglicher Übel und der Verheißung überschwenglicher Güter. Ja, Himmel und Hölle, gleichgültig, ob sie außer oder auf die Erde versetzt werden, sind die Worte, die den letzten Sinn und Willen der Religion offenbaren, die Worte, durch welche die Götter ihre Zaubermacht, ihre Herrschaft über die Menschen ausüben. Aber der Himmel ist nur die Anwünschung, die Verheißung aller möglichen Güter für die Gläubigen und Gehorsamen, die Hölle nur die Verdammung, die Verfluchung der Ungläubigen und Ungehorsamen zu allen möglichen Übeln. Nehmt den Göttern die Verheißung des Himmels, bestehe dieser Himmel auch nur, wie bei den alten Hebräern, in voller Gesundheit, vollen Ställen, vollen Keltern, und die Furcht vor der Hölle, bestehe diese auch nur in furchtbaren Krankheiten, in Unfruchtbarkeit der Weiber, des Viehs, des Bodens – und ihr nehmt den Göttern alle Kraft, alle Macht, zum deutlichen Beweis, daß die Macht der Götter nur die Macht des Glückseligkeitstriebes ist, der zwar auch, wie männiglich bekannt, ‚längst von der Philosophie widerlegt ist’, aber nichtsdestoweniger nach wie vor der König der Könige, der Regent der Welt, der Herr über Götter und Menschen ist und bleibt.(20)

Das Schicksal über dem Menschen ist das Schicksal im Menschen; die Notwendigkeit, welcher er unterworfen, ist eine Gefühlsnotwendigkeit, keine kalte, sondern blutheiße Notwendigkeit, vor allem jene Notwendigkeit, die mit der Wirkung die Gegenwirkung, mit dem Angriff die Notwehr, mit der Beleidigung den Zorn der Empörung, mit der Blutschuld die Blutrache unzertrennlich verknüpft. Die Nerven dieser Notwendigkeit sind die Menschen, die Muskeln derselben die Götter, oder wenn wir beide unter denselben Namen bringen wollen, so sind die Menschen die Empfindungs-, die Götter die Bewegungsnerven dieser Notwendigkeit, welche das vom Menschen Empfundene mit der Außenwelt vermitteln und vollstrecken.(21)

Einen weiteren Beweis dieser sinnlich-emotionalen Zurückführung findet Feuerbach im Gewissen des Menschen: Es ist "... eine Vorstellung, die nicht nur die lebhafte, alles verpersönlichende oder, richtiger, verkörpernde Vorstellungsweise des Altertums, sondern den sensualistischen Ursprung des Gewissens selbst offenbart.(23) Es ist das sinnliche Bild des Verletzten, es ist das ihm zugefügte Wehe, welches dem Verbrecher nach der Tat ... aus unwillkürlicher, ununterdrückbarer Sympathie selbst wehetut ..." "Das Gewissen ist der alter ego, das andere Ich im Ich."(22) "Nicht nur der Glaube, auch das Gewissen ‚kommt aus dem Gehör‘, aber auch aus den Augen. Das Gewissen ist keine besondere ‚Anlage‘, überhaupt nichts Angebornes, sondern etwas Angebildetes, oft selbst mit vieler Mühe Eingebläutes."(23) Wie sich auch an dieser Tatsache zeige, ist sich das Individuum – insoweit nimmt Feuerbach eine These Freuds vorweg – der wirklichen Vorgänge im eigenen Ich meist nicht bewußt, verwechselt Ursache und Wirkung: "Sinn hat für mich nur, was nach meinem Sinn ist; was meinem Willen, meinem Geschmack, meinem Interesse, [das] widerspricht auch meinem Verstande.... So reichen die Augen des Menschen nicht weiter als seine Wünsche und Interessen. Mit der wissenschaftlichen Kultur erweitern sich allerdings mit den Wünschen auch die Einsichten, aber doch gilt auch hier: Was der Mensch nicht mag, nicht ausstehen kann, dem kann und will er auch kein Recht, keinen Grund in seinem Verstande einräumen. Die Kämpfe der Menschen ... gegen neue Lehren und Einrichtungen, die ihren lieben, teuern Gewohnheiten des Denkens und Lebens widersprechen, beweisen dies augenscheinlich."(24)

Im Kapitel "Tod und Unsterblichkeit" – welcher Titel natürlich sofort an Feuerbachs erste, anonym erschienene Schrift erinnert, die ihm die Universitätslaufbahn versperrte – konstruiert er hauptsächlich einen Gegensatz zwischen der christlichen und der klassisch griechischen Religion, wie sie im Homer zu finden sei. Letztere habe kein Weiterleben der Seele nach dem Tode gekannt, sondern der griechische Held habe seine Unsterblichkeit im Nachruhm auf Erden gefunden. Eine solche Auffassung ist angesichts der Faktenlage in mancher Hinsicht fragwürdig, und so ist hier die Stelle, mit meinen Anmerkungen zu beginnen:

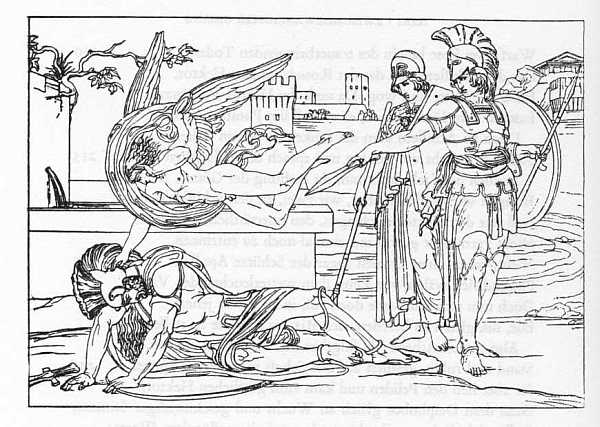

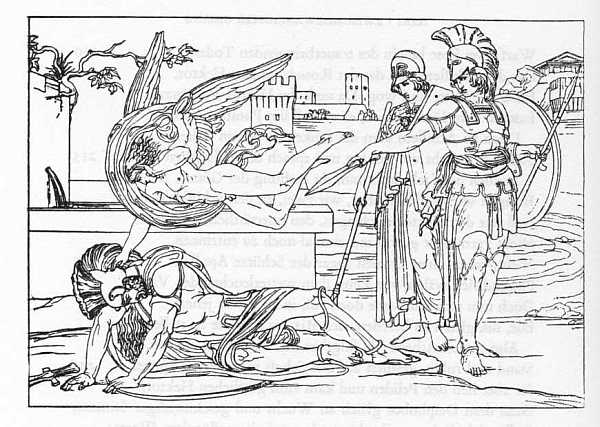

Erstens unterscheidet sich die griechische Religionsentwicklung in keiner Weise von derjenigen in anderen Erdteilen, Traumerscheinungen von Toten und Dämonenglauben sind hier ebenso verbreitet wie überall; die mykenischen Grabbeigaben (das sind aber wohl gerade die homerischen "Helden") sind ebenso kostbar wie in Ägypten und verweisen auf ein Dasein im Jenseits wie die Münze im Mund des einfachen Toten. Gerade in der Zeit des 8./7. Jahrhunderts in Griechenland finden wir reiche Grabbeigaben, die erst in den folgenden Jahrhunderten spärlicher werden. Die Pflege von Grabstätten der Toten ist ein Hauptmotiv der Adoption, um die Ruhe der Seelen zu gewährleisten. Die korrekte Totenbestattung ist die höchste Pflicht der Nachkommen (s. etwa die Leichenschändung des Achilles an Hektor im Homer selbst) bis in die klassische Tragödie (Antigone). Bildliche Darstellungen der Seelen als kleine geflügelte Wesen finden sich auf Vasenmalereien.

|

Opfer am Grabe

|

Hermes, der Totenführer, leitet die Seelen

in den Hades zurück.

|

Attische Vasenbilder

Siehe zu diesem Themenkomplex vor allem auch die Ausführungen von Erwin Rohde, dem zeitweise engsten Freund Friedrich Nietzsches und einer der führenden Altphilologen seiner Zeit, der sich in seinem Hauptwerk

mit Religion und Seelenglauben bei den Griechen befaßt, der sich in genau diesem Sinne äußert und entsprechende Belegstellen im Homer nachweist: "Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen",

Zweite Auflage, Erster Band, Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Freiburg i.B., Leipzig und Tübingen 1898, S. 3 ff. Dieses Standardwerk Rohdes wurde bis in die heutige Zeit immer wieder aufgelegt:

"Befremdlich ist es, dass neuerdings hat behauptet werden können, es zeige sich auf irgend einer Stufe der Entwicklung homerischer Dichtung der Glaube, dass mit dem Augenblick des Todes Alles zu Ende sei, nichts den Tod überdaure.

Keine Aussage in den beiden homerischen Gedichten (etwa in deren ältesten Theilen, wie man meint), auch nicht ein beredtes Stillschweigen berechtigt uns, dem Dichter und seinem Zeitalter eine solche Vorstellung zuzuschreiben."

Auch von den griechischen "Mysterien" und Geheimlehren hören wir bei Feuerbach nichts, insbesondere von der mit Dionysos verbundenen Orphik, die stark der buddhistischen Wiedergeburtslehre ähnelt und Erlösung in ewiger Seligkeit verspricht, wie es etwa Pindar besingt.(25) Und natürlich kannte Feuerbach die klassische Schilderung des Sokrates beim Platon, wenn dieser im Phaidon und im Phaidros nicht nur die Unsterblichkeit der Seele zu beweisen sucht, sondern auch seine Vorstellungen dessen mythisch schildert, was nach dem Tode das Schicksal der Seelen je nach ihrer Haltung im Leben sein werde. Dies sicherlich der Grund, warum er zwischen dem "homerischen" und dem "platonischen" Griechen scharf unterscheiden muß.

Aber wie steht es eigentlich im Homer selbst? Ich führe nur zwei Stellen aus der Ilias an:

Zweikampf zwischen Hektor und Ajas

(Homer, ILIAS, 7. Gesang, 328-330)

Viele sind ja von den hauptumlockten Achaiern gefallen,

Deren schwärzliches Blut um den herrlichen Strom des Skamandros

Ares, der wilde, vergoß, daß die Seelen zum Aides fuhren. |

|

Tod des Hektor

(Homer, ILIAS, 22. Gesang, 361-363)

Also sprach er, und gleich umfing ihn des Todes Verhängnis.

Rasch entflog die Seele den Gliedern, hinunter zum Hades,

Klagend über ihr Los, von der Kraft der Jugend geschieden.

Pallas Athene unterstützt Achill im Kampf gegen Hektor

von Bonaventura Genelli

Auch in der homerischen Vorstellung schwirren mithin die Seelen in den Hades, gibt es ein Schicksal "nach dem Tod". Mir scheint hier Feuerbach einiges auszublenden, um seinen Gegensatz zwischen griechischer und christlicher Religion aufbauen zu können; nicht zu gedenken des Umstandes, daß er nicht eigentlich hinterfragt, wie denn die Aussagen des Homer über die Götter einzuordnen seien, die er an so vielen Stellen als Beispiele und Beweise heranzieht. Können wir diese dichterischen Aussagen des 9./8. Jahrhunderts nach dem Untergang der mykenischen Kultur (1150) und den Umwälzungen durch die dorische Wanderung (1200-1000) als Widerspiegel religiöser Mythen des 13./12. Jahrhunderts 1:1 heranziehen? Inwieweit ist die mykenische Kultur noch deckungsgleich mit der griechischen? Handelt es sich bei Homer nicht vielmehr um eine epische Verklärung, die wohl auch bestimmten (Adels-)Interessen der eigenen Zeit verpflichtet ist? Spiegelt sich insbesondere in der Odyssee nicht der Übertritt des Menschen in ein neues Zeitalter, der janusköpfig die Vergangenheit reflektierend sich dieser versichert und gleichzeitig nach vorne ins sich bereits schemenhaft andeutende Land der Vernunft blickt? Zuletzt wird für Homer das Gleiche gelten wie für das Alte Testament der Bibel: Nichts wäre verkehrter, als die in diesen Büchern enthaltenen Erzählungen und religiösen Mythen als Realaussagen zu nehmen: "Keine Frage: Der Pentateuch, die fünf Bücher Mose, die von den gläubigen Juden als Tora verehrt und für besonders heilig gehalten werden, ist keine Primärquelle aus der Bronzezeit."(26), stellt Matthias Schulz in seinem Artikel zum Stand der Bibelforschung fest. Wird man dies nicht auch vom Homer sagen müssen?

Mir scheint jedenfalls, daß Feuerbach in dieser Hinsicht einer bestimmten Interpretation den Vorzug gibt, die ebenso wie etwa Nietzsche die griechische Kultur in zwei Hälften auseinanderschneidet und dabei eklektisch verfahren muß, wie sich an der Pindar-Verwendung durch Feuerbach und der bewußten Ablehnung des "platonischen Idealismus" zeigt.

In den Kapiteln 23-26 werden im Wesentlichen Thesen aus dem "Wesen des Christentums" bzw. dem "Wesen der Religion" an Beispielen aus dem Homer variiert, die das Wesen der Götter einerseits als menschliches Wesen, andererseits als vermenschlichte Natur erklären. Im anschließenden "Wunder"-Kapitel kann Feuerbach wieder auf seine zentrale These zurückkommen: "Aber gerade die Wirkungen, die als die letzten Anhaltspunkte für die Existenz der Götter als von Natur und Mensch unterschiedner Wesen übriggeblieben sind, die Wunder, beweisen zu guter Letzt aufs eindringlichste, daß die Götter nur sind, tun und können, was die Menschen wünschen; denn der Tat des Wunders geht nicht nur der Glaube an das Wunder – "Glaubet ihr, daß ich das tun kann?" ... –, sondern auch vor allem der Wille, der Wunsch des Wunders voraus, und zwar nicht nur im wundertätigen Gotte, sondern auch im wunderleidenden Menschen."(27) Das direkt anschließende "Traum"-Kapitel – "Wunder sind leibliche Träume, und Träume sind geistliche Wunder"(28) – bringt zwar jede Menge Beispiele aus dem Homer, dem AT und vielen antiken Schriftstellern, insbesondere auch Theophanien im Traum, schildert die hohe Bedeutung der "Prophetie" des Traumes bei den Alten, bleibt aber hinsichtlich einer eigenen "physio- und psychologischen" Erklärung des Phänomens, wenn man etwa an Freud denkt, viel schuldig. Offenbar scheint Feuerbachs Meinung zu sein, daß im Traum die nämlichen Projektionen vorliegen wie in der Wachheit auch, allerdings frei von der "Schranke des Naturalismus und Materialismus".

Im 29. Kapitel kommt Feuerbach auf das Theodizeeproblem zu sprechen, obwohl auf den ersten Blick nicht recht einsichtig ist, was dieses mit der Götterzeugung zu tun haben sollte. Geht es dabei doch um die Rechtfertigung der Übel in der Welt angesichts einer allmächtigen und allgütigen Gottheit. Dieses Problem kann aber überhaupt erst in Zeiten der Abstraktion der Vernunft und der Hochreligion erstehen, nie jedoch in Zeiten des Polytheismus (des Verstandes), wo verschiedene eingeschränkte Mächte und Eigenschaften auf diverse Gottheiten verteilt sind, die sehr menschlich eben diese Menschen in ihre Händel hineinziehen. Erst der Eine Gott der Hochreligion ist ein Gott des Prinzips, ein abstraktes Wesen, aus dem alles Empirisch-Irdische ("Böse") abgeschieden werden kann – was Wunder, daß diese Art Gott Probleme mit der Realität bekommt ... Andererseits zeigt sich gerade am Theodizee-Probleme die fantasierende Projektion des Menschen, wenn er seine abstrakten (und in der Realität nicht vorfindlichen) Ideale auf die Eine Gottheit überträgt: All-Macht, All-Güte, All-Wissenheit – irreale Abstrakta, die sich die Vernunft erträumt und wünscht und eben deshalb jenseits des Menschlichen verlegt.

Feuerbach drückt diesen Unterschied zwischen realem Sein des Natürlichen und der Wunschvorstellung des Menschen in einem der schönsten Stücke der "Theogonie" so aus:

Die sogenannten Naturgesetze haben keine Ähnlichkeit mit den Gesetzen der Götter und Menschen, weil, ungeachtet der Abweichungen und Störungen, welche die Naturkörper durch ihre gegenseitigen Einflüsse erleiden, die Wirkungen der Natur stets im Einklang mit dem Gesetz sind, es also keine ungesetzlichen Handlungen der Natur gibt, weil bei ihr Können und Müssen eines ist, weil sie nichts andres tun will, als sie tun kann und tun muß. Wären die sogenannten Gesetze der Natur ihr gegeben von Wesen, die von ihr unterschieden, so würde die Sonne ebenso leicht und oft von ihrer Bahn abweichen als der Mensch von der Bahn des Gesetzes. Gesetze hat die Natur nur im Sinne des Menschen; "Gesetz" ist ein Bild, ein durchaus menschlicher, ebendeswegen so leicht mißverständlicher Ausdruck für Naturnotwendigkeit. Die Natur ist autonom, Selbstgesetzgeberin, d. h., das Gesetz ist absolut eins mit ihrem Wesen, gleichgültig, ob nun der Mensch in seiner Unwissenheit und Beschränktheit diesen Zusammenhang, diese Einheit von Gesetz und Natur in bestimmten Fällen nachweisen kann oder nicht. Selbst für den Menschen ist ja das, was wirklich Natur in ihm ist, kein Gesetz, weil ununterscheidbar eins mit ihm selbst. Gesetz ist nur da, wo das Gegenteil von dem, was es festsetzt, möglich ist; sein Bestreben ist eben, diese Möglichkeit zur Unmöglichkeit zu machen. Das Gesetz ist der Affe der Notwendigkeit, der das "Es kann nicht anders sein" in das "Es soll nicht anders sein, als ich will" travestiert. Wie kommt also der Mensch dazu, der Natur Gesetze beizulegen? Nur dadurch, daß er von allem, was in der Natur ist und geschieht, sich das Gegenteil als möglich vorstellen kann und wirklich vorstellt. Im Gegensatz zu diesem unbeschränkten Andersseinkönnen der menschlichen Einbildungskraft erscheint das wirkliche, so und so bestimmte Sein als ein Gesetz, das daher notwendig auch auf einen positiven, willkürlichen, überhaupt menschlichen Gesetzgeber der Natur zurückweist. Nicht nur aber die gesetzwidrigen, dem Götterwillen widersprechenden Handlungen, die Handlungen überhaupt beweisen, daß die Götter nur Wunschwesen sind. Die Menschen reden und beten zu den Göttern, als hinge alles nur von den Göttern ab, als wäre nichts die Natur, nichts der Mensch, und doch handeln sie so, als hinge alles nur von den natürlichen und menschlichen Kräften und Mitteln ab, als wären die Götter nichts; kurz, die Menschen sind in ihrem Glauben, ihren Gebeten, ihren Worten Theisten, aber in ihren Handlungen Atheisten.(29)

Sodann wird auch die Offenbarung, die im übrigen in der heidnischen Religion ganz parallel zum Christentum vorhanden sei, sowohl im Hinblick auf die Herkunft des Kultes wie auch der Zukunftsvoraussage, auf das Wünschen des Menschen zurückgeführt: "Gott weiß alles, das heißt: alles, was der Mensch nicht weiß, aber zu wissen wünscht; denn, abgesehen von dieser nähern Bestimmung, hat die göttliche Allwissenheit für den Menschen kein Pathos, kein Interesse, keinen Sinn."(30) Denn das "Wesen des Christentums" (so die Kapitelüberschrift) ist "ein der Anthropologie angehöriges, ein aus menschlichen Wünschen entsprungenes Wesen."(31) Dieses "Wesen" wird näher bestimmt mit Calvin: ""Auf dem Tode und der Auferstehung Christi beruht das ganze Evangelium" ... "Wenn man die Auferstehung aufhebt, so hebt man das ganze Evangelium auf, vereitelt die Kraft Christi, richtet die ganze Religion zugrunde. Denn wozu ist Christus gestorben und auferstanden, außer dazu, daß er uns einst vom Tode erlöst, zum ewigen Leben zusammenruft."(32) Letzteres als "ewige Seligkeit" ist aber nur dann denkbar, wenn es noch einen anderen Existenzzustand als das irdische Jammertal gibt – eben die "Ewigkeit Gottes", der qua Allmacht das Diesseits aus dem Nichts geschaffen hat. "Kurz, die Seligkeit ist eine bloße, aus der Luft gegriffene Hypothese; sie hat kein Vermögen, sich zu begründen und zu behaupten, wenn sie sich nicht auf die Allmacht stützt, keine Hoffnung auf die Zukunft, wenn sie sich nicht auf ein entsprechendes Recht der Vergangenheit beruft, keine andere Bedeutung als die eines Einfalls, einer Improvisation, wenn ihr nicht das vorbedachte Werk der Schöpfung vorangeht. Die Seligkeit hängt nicht von dieser Welt ab; im Gegenteil, sie hofft und baut auf den Untergang oder doch eine ihrem Interesse entsprechende Umgestaltung derselben. Wie kann aber die Welt untergehen, wenn sie nicht einst schon nicht gewesen ist? Wie die Seligkeit nach der Welt überhaupt unabhängig von der Welt existieren, wenn sie nicht schon ein vor- und überweltliches Dasein hat? Oder wie kann die Seligkeit eine Umgestaltung derselben zu ihrem Besten beanspruchen, wenn sie kein Vorrecht vor ihr hat? Dieses Vorrecht der Seligkeit vor aller Welt und Natur ist die weltschaffende Gottheit. ... Die Schöpfung der Welt oder den weltschaffenden Willen für sich selbst, abgesehen von dem Seligkeitswillen des Menschen, zum Gegenstande des Denkens, zur fixen Idee machen heißt, um eine griechische Redensart zu gebrauchen, "über den Schatten des Esels" ohne den Esel spekulieren."(33) "Nur wo am Anfange der Welt nichts steht, d. h. nichts Widerwilliges und Widerwärtiges – und was ist noch heute den unsterblich sein wollenden Seelen widerwärtiger als die Materie? –, nichts der göttlichen Tätigkeit Widerstand Leistendes, nur da steht auch am Ende der menschlichen Seligkeit nichts im Wege."(34)

Im Folgenden gestattet sich Feuerbach einige Abschweifungen, indem er den Schöpfungsbericht des AT interpretiert und daraufhin auf die "christliche" Naturwissenschaft zu sprechen kommt, die durch die modernen Erkenntnisse der Naturwissenschaften in arge Nöte gerät. Das Kapitel über die "theoretische Grundlage des Theismus" nimmt in überzeugender Weise Gedanken vorweg, wie sie von Ernst Topitsch dann bis in die Einzelheiten ausgebaut wurden:

Der Glaube, daß ein Gott ist oder, was dasselbe, ein Gott die Welt macht und regiert, ist nichts anderes als der Glaube, d. h. hier die Überzeugung oder Vorstellung, daß die Welt, die Natur nicht von Naturkräften oder Naturgesetzen, sondern von denselben Kräften und Beweggründen beherrscht und bewegt wird als der Mensch, daß die Ursache, aber nicht erst die letzte, wie bei den modernen Theisten, sondern die erste und letzte, die einzige gültige Ursache, der Naturwirkungen und Naturerscheinungen ein denkendes, wollendes, und zwar menschlich denkendes, menschlich wollendes, menschlich gesinntes, Wesen ist, an der Spitze der Dinge und Wesen ein Herr steht, ein Regent, ein Vater, ein Baumeister, ein Heerführer, oder wie man sonst dieses vom Menschen unterschiedene, weil die Welt regierende, aber gleichwohl menschliche Wesen nennen mag, daß folglich allein von den Gesinnungen dieses Wesens, von der Erfüllung seines Willens, von seiner Bedienung und Verehrung, von Opfern und Gebeten, nicht aber von der Natur, die hier gar nicht vorhanden ist, außer nach dem Sinnenschein, nicht von der Anwendung und Benutzung, geschweige der Erkenntnis ihrer Kräfte und Mittel das Schicksal, das Wohl und Wehe des Menschen abhängt."(35) "‚Ich glaube an einen Gott‘, das heißt ursprünglich nichts andres als: Ich habe keine andere Anschauung, keine andere Vorstellung und Erklärung von den natürlichen Dingen als von den menschlichen; es muß ‚einer‘ oder ‚jemand‘ sein, der in demselben Verhältnis steht zu den Dingen oder Wesen, die nicht von mir abhängen, die vielmehr mein eignes Sein voraussetzt, als ich zu den Dingen oder Wesen stehe, die von mir abhängig sind; es muß also einer oder jemand sein, der dasselbe im Verhältnis zur Natur oder Welt ist, was ich als Uhrmacher im Verhältnis zur Uhr, als Baumeister im Verhältnis zum Hause, als Töpfer im Verhältnis zum Topfe, als Vater für meine Kinder, als Fürst für die Untertanen, als Herr für die Knechte bin. So unzertrennlich, so notwendig mit der Vorstellung einer Uhr die eines Uhrmachers, so unzertrennlich, so notwendig ist mit der Vorstellung der Welt als eines Werks die Vorstellung eines Werkmeisters, eines Weltmachers verknüpft. Keine Uhr ohne Uhrmacher, kein Topf ohne Töpfer, keine Welt ohne Gott!"(36) "Aber so notwendig mit dem Werk der Werkmeister, so notwendig ist mit dem Knecht der Herr, mit dem Untertan der Fürst verknüpft. So gewiß daher ich selbst Herr bin für die Dinge und Wesen, die von mir abhängen, so gewiß ist das Wesen, von dem ich abhänge; dem ich mich untergeben sehe und fühle, ein Herr über mich. So gewiß ohne mich, den Hausherrn, keine Ordnung im Hause, ohne mich, den Volksherrn, keine Ordnung im Volke, ohne Ordnung aber kein Zusammenhang, und Bestand der menschlichen Dinge, so gewiß ist auch ohne einen Herrn der Natur keine Ordnung, kein Bestand der natürlichen Dinge. Ich glaube an einen Gott, heißt daher: Ich glaube an einen Herrn der Dinge, über die ich, der Mensch, nicht Herr bin. Herr sein heißt Gott sein.(37)

Diese Gottheit ist im Hinblick auf den "Positiv" Mensch der "Superlativ": "Gott ist daher wohl das übermenschliche, das unendliche Wesen, aber, wohlgemerkt, das unendlich menschliche, das übermenschlich menschliche Wesen – ein Wesen, das mehr, unendlich mehr Mensch ist als der Mensch selbst – ein sehendes, wissendes, fühlendes, liebendes Wesen wie der Mensch, aber mehr, unendlich mehr sehendes, unendlich mehr wissendes, unendlich mehr fühlendes und. liebendes Wesen als der Mensch."(38)

Diese Wesensverwandtschaft zwischen Gott und Mensch kommt auch im Kultus und der Symbolik zum Ausdruck: "Die Wahrhaftigkeit und Innigkeit der Götterverehrung beruht nur darauf, daß die Götter, nicht dem Namen, sondern der Tat nach, wirklich Väter, Herren, Wohltäter, Freunde der Menschen, daß sie also keine den Gefühlen und Gesinnungen, die der Mensch dem Menschen gegenüber in diesen Verhältnissen hat, widersprechende Wesen sind. Wären die Götter das, wofür sie ihre falschen oder unwissenden Freunde ausgeben, von allem Menschlichen abgesonderte Wesen, Wesen nicht nur ohne die Schwächen und Fehler, sondern auch ohne die Kräfte und Tugenden des Menschen, Wesen also ohne Verstand, ohne Willen, ohne Gefühl für den Menschen, so fiele auch auf seiten des Menschen der Verstand, der Wille, das Gefühl für die Götter, hiermit der Grund zu ihrer Verehrung hinweg."(39)

"Das Symbol stellt ein Allgemeines dar, einen Gattungsbegriff, aber in einem Einzelnen, das selbst zu dieser Gattung gehört, selbst ein Stück Gattung ist, ja, ursprünglich die ganze Gattung in sich faßt. ... So heißt auch der Begriff nur deswegen so, weil der Begriff mit der Hand auch der erste Begriff im Kopfe ist, weil der Mensch zuerst nur erfaßt, was er anfaßt, nur weiß, nur begreift, was Feuer, was Wasser, was Stein, was Fleisch, was Schein, was Sein, wenn er die Dinge betastet. Die Sprache bewahrt treu und dankbar in den Worten die ersten, unauslöschlichen, unvergeßlichen Eindrücke; erst wenn diese vergessen sind, die Begriffe erweitert und verallgemeinert werden, wird der ursprüngliche, eigentliche Sinn zu einem nur bildlichen. Wie aber in der Sprache, so wird auch in der Religion, was ursprünglich die Sache selbst war, später zu einem bloßen Bilde."(40)

Die Ausgangslage für die heidnischen Götter wie den christlichen Gott ist insoweit die nämliche, ihren Unterschied faßt Feuerbach so:

Der christliche Gott ist ebensogut als der heidnische ein menschliches Wesen, nur andrer Art als dieser, weil auch der Christ ein Mensch andrer Art ist als der Heide. "Gott ist kein Stoiker", sagt Melanchthon ("Eth. Doct. Elem.", p. 50), aber auch kein Epikuräer, überhaupt kein heidnisches Wesen, nein, Gott, d. h. der Gott der Christen, ist ein durchaus christliches Wesen. Der christliche Gott ist daher nicht mehr über dem Menschen, nicht mehr unterschieden vom Menschen als der heidnische, wenn man, wie sich’s gehört, mit dem christlichen Gott auch nur den christlichen, nicht den heidnischen Menschen vergleicht. Die griechischen, die homerischen Götter sind trotz ihrer menschlichen Schwächen und Fehler die Klassischen Formen die Modelle für alle Götter, weil sie zu sinnlicher, unmittelbarer Anschauung bringen, was bei andern, abgezognen Göttern erst auf Umwegen ermittelt wird. Nur muß man nicht vergessen, daß die homerischen Götter auch nur Götter für homerische Menschen, aber nicht für platonische Seelen oder gar für christliche Schulmeister sein wollten, um zu begreifen, daß zwischen dem homerischen Gott und homerischen Menschen ein ebenso großer oder geringer Unterschied ist als zwischen dem christlichen Gott und christlichen Menschen. Die Unsterblichkeit ist bei Homer nur eine Eigenschaft der Götter, im Christentum dagegen eine Eigenschaft des Menschen selbst. Die Unsterblichkeit kann aber nicht für sich allein, nicht ohne andere, sie bedingende und begleitende göttliche Eigenschaften gedacht werden. Der christliche Mensch ist daher dem heidnischen gegenüber ein Gott.(41)

...der Unterschied zwischen dem heidnischen und christlichen Gott [ist] nur der Unterschied zwischen dem heidnischen und christlichen Menschen ..., daß der christliche Gott nur deswegen ein qualitativ, ein wesentlich vom Menschen, d. h. vom heidnischen, vom natürlichen, Menschen, unterschiednes Wesen ist, weil die Wünsche der Christen sich wesentlich unterscheiden von den Wünschen der Heiden. Irdische, zeitliche Glückseligkeit – Glückseligkeit auf dem Boden der Natur, des Vaterlands, des Hausherds – ist der Wunsch des Heidentums, auch Judentums, himmlische, ewige Glückseligkeit der Wunsch des Christentums. Dieser Unterschied der Wünsche ist der Unterschied der Götter. ... Dieser Wunsch bestimmt das Wesen der Götter; dieser Wunsch entscheidet ihr Schicksal; denn sowie der Mensch neue Wünsche bekommt, so genügen ihm auch nicht mehr seine alten Götter; er schafft sich neue. Wo der Mensch innerhalb der Grenze der Natur bleibende Wünsche hat, da hat er auch durch die Naturnotwendigkeit begrenzte Götter, Götter, die sich nicht über die Gesetze der Natur hinwegsetzen, nicht sich anmaßen, mit dem bloßen Wörtchen "fiat [es werde]" Welten aus nichts hervorzuzaubern, mit einem bloßen "pereat [es vergehe]" die Welt wieder ins Nichts zu stoßen; wo aber der Mensch sich ein unendliches, nicht mehr den Gesetzen der menschlichen und irdischen Natur unterworfnes, nicht mehr an Zeit und Raum gebundenes Glück wünscht, da hat er natürlich und notwendig auch einen diesem Wunsche gleichen, folglich absolut unbeschränkten, an keine Notwendigkeit, kein Naturgesetz gebundnen, im höchsten Grade freien (liberrimum) Gott.

Gott ist nichts andres als der aus dem Scheffel des menschlichen Herzens ans Licht des Bewußtseins hervorgezogene, als ein persönliches Wesen herausgestellte, zum Gesetz oder vielmehr Gesetzgeber seines Tuns und Lassens erhobene, exaltierte Wille des Menschen, glücklich zu sein – der Gegenstand dieses Willens sei nun, welcher er wolle. Wer dies nicht erkennt, der hat auch nicht eine Zeile der Bibel gelesen, wenigstens mit gesundem, freiem Blick.(42)

Feuerbach sieht hier den Unterschied zwischen den "heidnischen" Göttern und dem "christlichen" Gott – aber offenbar faßt er diesen eher quantitativ und subjektiv auf, als lediglich auf einem "anderen Wunsch" beruhend. Nichts hören wir aber darüber, worauf denn eigentlich und objektiv diese Andersartigkeit des Wünschens von Platon bis hin zum Christentum beruht. "Der Unterschied zwischen dem heidnischen und christlichen Gott [ist] nur der Unterschied zwischen dem heidnischen und christlichen Menschen" – worin aber besteht dieser Unterschied?! Dazu wird kein Wort gesagt, auch nicht, warum die Geschichtsschreibung hier gar eine "Zeitenwende" angesetzt hat. In Wirklichkeit besteht zwischen Polytheismus und Monotheismus, zwischen National- und Weltreligion, zwischen dem "rasenden Jahve" des AT und dem "Gott der Liebe" des NT ein qualitativer Unterschied. Und genau dieser Übergang von den Mythen des Verstandes zur Metaphysik der Vernunft, der sich mit zeitlichen Verschiebungen auch in anderen Weltgegenden findet (China durch Laotse und Konfuzius, Buddhismus, Islam), zeigt sich am hellsten in der griechischen Religion und Philosophie. Dies spürt auch Feuerbach und sieht sich daher gezwungen, die homerische Nationalreligion der platonischen Auffassung entgegen zu setzen. Den Hintergrund für die Verstandesreligionen weiß er zwar zu benennen, wenn er als eigentliche Wurzel mit Epiktet das Nützlichkeitsdenken des Verstandes ausmacht, aber der qualitative Wechsel zur Hochreligion scheint wie ein "deus ex machina" über die Welt gekommen zu sein: Was ist der Grund dafür, warum der "platonische" wie der "christliche" Mensch in der Metaphysik der Vernunft seinen höchsten Wunsch in die individuelle "ewige Seligkeit" setzt?

Kurz, Gott und Seligkeit sind eins der Unterschied zwischen Gott und Mensch ist nur der: Der Mensch ist das im Willen, das in der Hoffnung, Gott das in der Tat, in Wirklichkeit selige Wesen; der Mensch der verlangende, Gott der befriedigte Glückseligkeitstrieb; der Mensch der Seligkeitswunsch, Gott der Erfüller, richtiger: das Erfülltsein dieses Wunsches.(43)

Nicht selig, nein, sittlich sein wollen ist der Grund der Religion, denn keine Tugend ohne Gott, ohne Religion." Jawohl! Aber der Sinn dieser Worte ist nur der: keine Tugend ohne Seligkeit oder, wenn dieses Wort zu überirdisch klingt, ohne Glückseligkeit. Der Mensch soll nicht gut sein, um selig zu werden; nein, aber er soll selig sein, um gut zu sein, denn er kann nicht gut sein, wenn er nicht selig oder glücklich ist; Gutsein hängt vom Wohlsein ab. Die Moral, die es nur mit Begriffen zu tun hat, mag die Glückseligkeit von der Tugend abhängig machen, aber das Leben, wo nicht Begriffe, sondern Wesen, empfindende, bedürftige, verlangende Wesen, entscheiden, macht es umgekehrt und hat recht. Tugend ist Glück (inneres, aber nicht vom Äußern unabhängiges Glück), Laster Unglück. Tugend, die nicht aus der Glückseligkeit entspringt, ist nur Heuchelei, Wer daher die Menschen bessermachen will, der mache sie vor allem glücklicher; ist dieses unmöglich, so verzichte er auch auf jenes.(44)

Man sieht, Feuerbach ist damit bei jener Problematik angelangt, die ihn in seinen Nürnberger Jahren beschäftigen wird, dem Zusammenhang von Moral, Glückseligkeit und Selbstliebe:

Was aber der wesentliche Gegenstand des christlichen Glaubens, das ist auch der wesentliche Gegenstand und Grund der christlichen Moral. "Die Liebe ist das Wesen des Christentums", jawohl! Aber nicht die Liebe zu nichts, sondern die Liebe des Menschen zu sich oder, was eins ist – denn wer kann sein Leben von sich unterscheiden oder abtrennen, ohne mit dem Leben sich selbst zu vernichten? –, die Liebe zu seinem Leben, aber nicht die Liebe zu diesem seinen endlichen oder zeitlichen, sondern zum ewigen, unendlichen Leben. Gottesliebe ist Seligkeitsliebe, ist Selbstliebe. Es ist daher eins, ob ich sage: zur "Ehre Gottes", oder: zum "Nutzen des Menschen", denn dasselbe, was zur Ehre Gottes, geschieht zugleich zum Besten des Menschen; eins, ob ich sage: "im Namen des Herrn", oder: "im Namen des Heils", ob ich sage: "um Gottes willen", oder: "um meinet- oder meiner Seligkeit willen".

Denn, und das ist noch einmal die zusammengefaßte Grundthese des ganzen Buches: "Der Mensch ist das im Willen, das in der Hoffnung, Gott das in der Tat, in Wirklichkeit selige Wesen; der Mensch der verlangende, Gott der befriedigte Glückseligkeitstrieb; der Mensch der Seligkeitswunsch, Gott der Erfüller, richtiger: das Erfülltsein dieses Wunsches."(45)

Daran wird deutlich: Die Feuerbachsche Auffassung der Götterzeugung führt diese allein auf die sinnlich-emotionale Struktur zurück: Daß wir einen Teil dessen, von dem wir umgeben sind bzw. uns umgeben glauben, als für uns positiv und lustvoll anstreben (was wir vom Verstand aus gesehen dann als "nützlich" bezeichnen), mithin wünschen, einen anderen Teil jedoch negativ erleben und als mit Unlust verbunden ablehnen.

Was ist aber ein Wunsch, der auf die Sinnlichkeit und das triebhafte Bedürfnis eines lebendigen Wesens zurückgeführt wird? Ist das ein rein menschliches Phänomen, oder teilen wir dies nicht vielmehr mit den Tieren? Wo Feuerbach seine Anthropologie in dieser Rückführung auf das Fühlen der Emotio und deren Verbundenheit mit der Welt über die Sinne enden läßt, müßte da das eigentliche Fragen nicht erst beginnen? Jedes höhere Tier steht in gleicher Weise in der Welt wie der Mensch, indem seine Systeme vom Vegetativum über die Instinkte bis zur Emotio zum Erhalt und zur Fortführung der eigenen Lebendigkeit zwingen, zur Aufrechterhaltung einer "Homöostase", wie Damasio sagen würde, übersetzt: Befriedigung der notwendigen Bedürfnisse des Leibes. So gesehen haben Tiere die gleichen emotionalen Wünsche an ihre Umwelt wie wir auch. Haben Tiere aber deswegen Götter? Doch wohl nicht – und so muß es wohl etwas ganz anderes sein, was Religion und Götter hervorbringt. Nach dieser Wurzel muß gefragt werden, denn Religion ist ein allein menschliches Phänomen, folglich wird es mit demjenigen Vermögen in direktem Zusammenhang stehen, das Mensch und Tier unterscheidet, und das ist eben gerade nicht die Empfindung – denn selbst individuelles und reflektierendes Empfindungsbewußtsein müssen wir heute den höheren Säugetieren zuschreiben. Entscheidend für die Ausbildung von Religion ist vielmehr die Schaffung einer neuen Vorstellungs- und Kausalitätsebene durch die Vertikalisierung des Verstandes mittels der Sprache.(46) und (46a)

Eine solch psychologische Erklärung wie diejenige Feuerbachs gibt also nur teilweise eine Erläuterung der Entstehung von Göttern und Religion – allerdings fallen viele Erkenntnisse dabei ab, die manche Entdeckungen Freuds hinsichtlich der Triebe und der unbewußten emotionalen Struktur des Menschen und deren Einwirkung auf seine Denkfiguren vorwegnehmen, wie bereits am Gewissen gezeigt.

Schon seit der Antike selbst wurden Denker auf das Problem der Entstehung von Religion aufmerksam und lieferten rationale Erklärungsansätze; einen kurzen Überblick von Xenophanes bis Hobbes und Spinoza geben Topitsch/Streminger in ihrem Buch "Hume"; auch auf diesem Gebiet hat der schottische Philosoph Hervorragendes geleistet und gilt als der "große[n] Grundleger der Religionswissenschaft".(47)

Die Autoren schreiben unter Verwendung von Hume-Zitaten: "Die religiösen Vorstellungen sind aus elementaren Gegebenheiten der menschlichen Psyche und tiefverwurzelten emotionalen Bedürfnissen hervorgegangen, was sich bereits auf niederer Kulturstufe deutlich zeigt: >Man darf deshalb nicht annehmen, daß diese Barbaren von anderen Triebkräften bewegt werden als von den gewöhnlichen Affekten des menschlichen Lebens, der ängstlichen Sorge um das Wohlergehen, der Furcht vor zukünftigem Elend, den Schrecken des Todes, dem Durst nach Rache, dem Verlangen nach Nahrung und anderen notwendigen Dingen. Von derartigen Gefühlen der Hoffnung und der Furcht, besonders der letzteren, angetrieben, erforschen die Menschen in angstvollem Suchen den Lauf der künftigen Ursachen und ergründen die verschiedenen, einander widerstreitenden Ereignisse des menschlichen Lebens. Und auf diesem verworrenen Schauplatz sehen die Menschen mit völlig verwirrten und erstaunten Sinnen die ersten dunklen Spuren der Gottheit.< Nicht rationale Überlegungen, sondern das Bewußtsein unserer Schwäche, unseres Elends und der ständigen Unsicherheit unseres Daseins ist der Ursprung des Götterglaubens. >Was für Zuflucht hätten wir unter den unzähligen Übeln des Lebens, böte uns die Religion nicht einige Mittel der Versöhnung und besänftigte die Schrecken, von denen wir unaufhörlich umgetrieben und gepeinigt werden?<

... Eine wesentliche Voraussetzung der meisten Göttervorstellungen erkennt Hume darin, daß die Menschen geneigt sind, >die Dinge in Übereinstimmung mit sich selbst aufzufassen und jedem Gegenstand die Eigenschaften beizulegen, die ihnen vertraut und an ihnen selbst bekannt sind<.(48) So finden sie etwa ein menschliches Antlitz im Monde, Heerscharen in den Wolken und schreiben den Dingen einen guten oder bösen Willen zu. Dementsprechend hat man schon früh in vielen Dingen und Wesen handelnde Mächte gesehen, die dem Menschen ähnlich, aber doch überlegen sind." Soweit Topitsch/Streminger.

Wir sehen hier bei Hume einerseits deutlich die Vorwegnahme der Feuerbachschen Projektionstheorie wie auch die Übereinstimmung darin, daß es vor allem die Gefühle in Form von Furcht und Wunsch sind, die zu Göttervorstellungen führen. Anders als Feuerbach betont Hume aber durchaus auch das Erfordernis des Bewußtseins, und zwar des menschlichen Bewußtseins, denn nur dieses ist in der Lage, den Lauf der künftigen Ursachen voraussehen zu wollen: bewußte Dingerkenntnis und deren kausale Verknüpfung – auf beides geht Hume in seiner Erkenntniskritik ausführlich ein – sind unverzichtbare Voraussetzung für die Göttervorstellung.

Ernst Topitsch drückt diese Verschränkung von Antrieben und menschlichem Bewußtsein als "Interessen der Ohnmacht", den Philosophen Arnold Gehlen zitierend, so aus(49): "Solche Interessen, von denen primitive Mythen und anspruchsvolle philosophische System gleicherweise inspiriert sind, ergeben sich aus den ‚Tatsachen der Ohnmacht, des Mißerfolges, des Todes, des Leidens der >Unstabilität< und der Unberechenbarkeit der Welt, die der Mensch fortdauernd bewußt erfährt, denen er als exponiertes, nicht festgestelltes und den Zufällen der Welt voll ausgesetztes Wesen immerfort begegnet, und zu denen er doch Stellung zu nehmen genötigt ist.‘" – Dieses Wissen um seine Ausgesetztheit und Nichtfestgestelltheit ist die Causa aller mythenbildender wie metaphysischer Tätigkeit des Menschen.

Lassen wir in diesem Zusammenhang auch kurz Heidegger zu Wort kommen, der trotz seines etwas dichterisch-verquasten Jargons diesem Sachverhalt durchaus gerecht wird, wenn er sagt: Der Mensch west im Haus der Sprache, in der sich ihm das Sein lichtet. Das meint, daß der Mensch in einem ganz anderen Weltzusammenhang lebt als alle seine Mitgeschöpfe, nämlich in dem des Verstandes und der Sprache, und erst in diesem Horizont entsteht dasjenige, was wir als Religion und Philosophie bezeichnen. Es ist der Mensch, der sich diese seine Weltsicht konstruiert mittels seines Verstandes- und Vernunftvermögens – von daher ist auch der konstruktivistische Ansatz in der modernen Philosophie noch nicht ausdiskutiert, sondern auf dem Hintergrund der Ergebnisse der Hirnforschung neu zu diskutieren.

Meine eigene Auffassung dazu, wie ich sie hier schon in meinen Vorträgen "Christentum und Evolution" bzw. "Was ist Metaphysik?"(50) entwickelt habe, sieht kurzgefaßt so aus:

Eine "phänomenologische" Betrachtung der Entwicklung des menschlichen Geistes wird zu dem Ergebnis kommen, daß Religion und Philosophie auf ihre je eigene Weise Weltentdeckung sind, und zwar nicht im Sinne der "Aufdeckung" eines apriorisch Vorhandenen, sondern Eigenschöpfungen des menschlichen Geistes. Die Konstruktionsweise des Verstandes ist der Mythos, diejenige der Vernunft die Metaphysik. Der Verstand schafft so zwei Welten innerhalb der einen immanenten Welt, die Abstraktion der Vernunft zerlegt diese beiden immanenten Welten des Verstandes in Diesseits und Jenseits, "nur" Seiendes und das "eigentliche" Sein. Der Animismus der beseelten Natur wird in der Reflexionsphase des Verstandes zum Polytheismus: Was vordem den Dingen direkt zugeschrieben wurde, wird nun zur eigenständigen Macht und Kraft "hinter den Dingen" vergöttlicht. Nicht so viele Wünsche des Menschen, so viele Götter, sondern so viele unverstandene, den Menschen in seiner jeweiligen Lebensweise umgebenden und diese Lebensweise in positiver wie negativer Hinsicht bedingenden Wirkungen, so viele Mächte werden personifiziert. "Götter" sind der Versuch des Verstandes, sich bewußt (!) mit wahrgenommenen Naturwirkungen ins Benehmen zu setzen. Die Abstraktion der Vernunft fragt nach dem Wesen dieser Mächte und verallgemeinert diese – rational bei den Vorsokratikern – auf ein zugrundeliegendes Axiom (Wasser, Erde, Feuer, Luft), und parallel dazu vereinheitlicht die Metaphysik die Gottheiten des Polytheismus zum Einen Gott – die "Idee des Guten" bei Platon, der Monotheismus des Christentums(51): der Beginn der Aufspaltung zwischen Religion und Philosophie mit Aristoteles, der für Gott nur noch die Rolle des "Ersten Bewegers" übrig hat und im "Hylemorphismus", im Zusammenwirken von Materie und Formen, den platonischen Idealismus "vermittelt". Epikur und Plotin bilden zu dieser "goldenen Mitte" des Aristoteles die beiden Extreme, wenn ersterer die Götter beschäftigungslos an den Rand des Weltalls verweist(52) und letzterer die gesamte Natur als stufenhafte und in steter Verbindung stehende Emanation des Demiurgen begreift. Die beiden gegensätzlichen Richtungen des Materialismus wie des Pantheismus sind hier bereits vorgeprägt.

Die deutsche Klassik in der Literatur wie die Philosophie knüpfen an die griechischen Antike an, Friedrich Schleiermacher etwa übersetzt Platon in beispielhafter Weise. Er lehrte zeitgleich mit Feuerbachs Studienjahren in Berlin, der dessen Vorlesungen und Predigten in der Anfangszeit seines Studiums besucht hatte; als geistlicher Redner überzeugte ihn Schleiermacher, dessen Vorlesungen an der Universität jedoch kritisierte er als "Spinngewebe von Sophismen". Der berühmte Autor der Reden "Über die Religion" geht in seiner Religionsphilosophie wie Feuerbach selbst von der Sinnlichkeit aus, kommt jedoch für das Auslösende und Wesentliche von Religion zu einem ganz anderen Ergebnis: "Anschauen des Universums ... ist die allgemeinste und höchste Formel der Religion, woraus ihr jeden Ort in derselben finden könnt, woraus sich ihr Wesen und ihre Grenzen aufs genaueste bestimmen lassen." " ... alles Beschränkte als eine Darstellung des Unendlichen hinnehmen, das ist Religion".(53) Das Ethische bzw. Religiöse entspringt hier der ästhetischen Überwältigung – noch eine typisch romantische Haltung. Feuerbach, für den das Sinnliche ebenfalls im Vordergrund steht, berief sich mehrfach positiv auf diese Schleiermachsche Abhängigkeitslehre.

Der gleichzeitig in Berlin lehrende Hegel, und diesen hat bekanntlich Feuerbach als seinen wirklichen Lehrer gesehen, kehrt die romantische Perspektive ins Gegenteil und geht mit Kant allein von der Vernunft, vom "Geist" aus und setzt in seiner dialektischen Sehweise der Religion das Ästhetische "zur Fußnote" herab: "Die Religion ist die Art und Weise, wie der Mensch sich des göttlichen Wesens bewußt wird und sich das Dasein desselben bestimmt und die Einigkeit mit demselben sucht und hervorbringt. Sie ist das höchste Bewußtsein des Geistes und alles andere Bewußtsein davon abhängig."(54) Im sich selbst Bewußtwerden des Geistes im Menschen erhebt sich dieser für Hegel in der Reflexion als Philosophie über seine ältere Schwester, die Religion, und hebt diese in sich auf.

Auf diesem Hintergrunde konnte Feuerbach 1843 sagen, daß seine Philosophie Religion sei:

Die alte Philosophie hat eine doppelte Wahrheit – die Wahrheit für sich selbst, die sich nicht um den Menschen bekümmerte – die Philosophie –, und die Wahrheit für den Menschen – die Religion. Die neue Philosophie dagegen, als die Philosophie des Menschen, ist auch wesentlich die Philosophie für den Menschen – sie hat, unbeschadet der Würde und Selbständigkeit der Theorie, ja, im innigsten Einklang mit derselben, wesentlich eine praktische, und zwar im höchsten Sinne praktische, Tendenz; sie tritt an die Stelle der Religion, sie hat das Wesen der Religion in sich, sie ist in Wahrheit selbst Religion.(55)

Dies ist direkt gegen die Hegelsche Denkweise gezielt und muß auf dem Hintergrund der "kopernikanischen Wende" Feuerbachs gesehen werden. Denn das Zentrum der Feuerbachschen "Religion" ist im genauen Gegensatz zu Hegels "Selbstbewußtsein des Geistes" die Sinnlichkeit des wünschenden Menschen, das, was Hegel "zur Fußnote" herabgesetzt hatte; und dieser Religion auf Gefühl reduzierenden Auffassung – im Gegensatz zu Hegels teleologisch-dynamischer Dialektik des Geistes – gibt er in seiner "Theogonie" unermüdlich Ausdruck.

Als Kontrast soll zum Schluß Platon zu Wort kommen, denn ihm gelingt schon vor 2400 Jahren eine Synthese zwischen dem emotionalen "Wünschen" und der Erscheinung des Göttlichen in der rationalen Bewußtheit des zur Vernunft kommenden Menschen. Ist doch für ihn dieses "Wünschen" nichts Statisches wie das menschliche Bedürfnis in der psychologisierenden Sehweise Feuerbachs, vielmehr durchläuft auch dieses Wünschen als Eros Stufen – Platon macht damit als erster auf die phylo- wie ontogenetische Entwicklung des Geistigen aufmerksam, wie sie sich in der modernen Neurobiologie etwa mit den geschichteten Repräsentations- und Reflexionssystemen bei Damasio wiederfindet. Er läßt durch Diotima dem Sokrates das wesentliche Moment des Eros als ein "Streben über sich selbst hinaus" aufzeigen, und beschreibt damit jene Dynamik des menschlichen Geistes im Individuum, der sowohl die Götter wie auch den steten Wandel des Gottesbildes durch die Zeiten hervorbrachte bis hin zu Feuerbach und uns selbst: Und ist es nicht diese stetig ausgreifende Liebe zum "Wahren, Guten und Schönen" (und nicht das Streben nach eigener "Glückseligkeit"?), die uns zuletzt in der Selbstreflexion auch noch den Idealismus wie alles Götterwesen überwinden läßt?(56)

"Denn dies ist die rechte Art sich auf die Liebe zu legen oder von einem Andern dazu angeführt zu werden, daß man von diesem einzelnen Schönen beginnend jenes einen Schönen wegen immer höher hinaufsteige gleichsam stufenweise von Einem zu Zweien, und von zweien zu allen schönen Gestalten, und von den schönen Gestalten zu den schönen Sitten und Handlungsweisen, und von den schönen Sitten zu den schönen Kenntnissen, bis man von den Kenntnissen endlich zu jener Kenntnis gelangt, welche von nichts anderem als eben von jenem Schönen selbst die Kenntnis ist, und man also zuletzt jenes selbst was schön ist erkenne. Und an dieser Stelle des Lebens, o lieber Sokrates, ..., wenn irgendwo, ist es dem Menschen erst lebenswert, wo er das Schöne selbst schaut, welches, wenn du es je erblickst, du nicht wirst vergleichen wollen mit köstlichem Gerät oder Schmuck, oder mit schönen Knaben und Jünglingen bei deren Anblick du jetzt entzückt bist ... Wer aber wahre Tugend erzeugt und aufzieht, dem gebührt von den Göttern geliebt zu werden, und wenn irgend einem anderen Menschen dann gewiß ihm auch unsterblich zu sein."(57)

Zitierte Literatur:

Ludwig Feuerbach, Gesammelte Werke, Herausgegeben von Werner Schuffenhauer, Akademie-Verlag, Berlin (GW)

Karl Grün, Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nachlaß, C.F. Winter’sche Verlagshandlung, Leipzig & Heidelberg 1874, Bd. I+II

G.W.F. Hegel, Werke in zwanzig Bänden, Suhrkamp Verlag Frankfurt/M. 1970, Bd. 4

Platon, Symposion, Insel Taschenbuch 1404, in der Übersetzung von Friedrich Schleiermacher

E. Samter, Die Religion der Griechen, Teubner Verlag, Leipzig 1914

Hans-Martin Sass, Ludwig Feuerbach, rororo-Bildmonographie, Reinbek, b. Hamburg 1978

Friedrich Schleiermacher, Über die Religion, Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern, Deutsche Bibliothek in Berlin, hg. v. Martin Rade

Ernst Topitsch, Die Sozialphilosophie Hegels als Heilslehre und Herrschaftsideologie, Piper Verlag, München 1981

Ernst Topitsch, Im Irrgarten der Zeitgeschichte, Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2003

Ernst Topitsch/Gerhard Streminger: Hume. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1981

Anmerkungen:

(1) Grün, Bd. II, 309 (aus den "Nachgelassenen Aphorismen") zitiert Feuerbach: "Ich will nichts anderes geschrieben haben, nichts anderes nach meinem Tode im Andenken der Menschen zurücklassen, als die "Theogonie", oder mit anderen Worten: "Das Wesen der Religion". Und selbst von dieser einen Schrift beanspruche ich nur die Wahrheit und Richtigkeit des Grundgedankens, des Prinzips; alles Andere, Form, Ausführung, Darstellung gebe ich preis. Nur Eines will ich geleistet, nur Einen Grundgedanken ins Licht des Bewusstseins der Menschheit gesetzt haben, sonst nichts. Ich bin kein Schreiber von Profession, am wenigsten ein Viel-, Gern- und Schönschreiber. Ich schreibe nur aus Pflicht, nicht aus Lust; aus Nothwendigkeit, nicht aus Liebe und schriftstellerischer Eitelkeit."

(2) Sass, Ludwig Feuerbach, S. 117:

"Feuerbach blieb in Bruckberg und schrieb über fünf Jahre von 1852 bis 1857 an seiner umfangreichen Theogonie nach den Quellen des classischen, hebräischen und christlichen Altertums, die selbst nach dem Zeugnis von Freunden wie Arnold Ruge und anderen keine neue systematische These, wohl aber neue Belege und Zitate zur alten These brachte, die Unerschöpflichkeit der Anwendbarkeit seiner reformatorischen Methode auf religionsgeschichtlichem Gebiet dokumentierend. Diesmal untermauerte Feuerbach seine Theorie der religiösen Entfremdung triebpsychologisch. Entgegen dem Urteil der Zeitgenossen verrät diese Schrift – fast 50 Jahre vor Freuds Studien zu «Totem und Tabu» – eine hohe Sensibilität für später psychoanalytisch und tiefenpsychologisch gedeutete religionspsychologische Phänomene."

(3) GW, Band 7, Theogonie nach den Quellen des klassischen, hebräischen und christlichen Altertums, Akademie-Verlag, Berlin 1969

(4) S. 3-4

(5) S. 14

(6) GW Band 10, Kleinere Schriften III, Das Wesen der Religion, (1845) S. 4

(7) S. 19

(8) S. 28

(9) S. 32/33

(10) S. 37

(11) S. 38-39

(12) S. 42

(13) S. 43

(14) S. 47

(15) S. 55

(16) S. 84

(17) S. 97

(18) S. 101 f.: Rache ist freilich nicht Strafe im Sinne der Juristen. "Die bürgerliche Strafe ist unterschieden von der Rache. Diese ist ein ohne einen rechtlichen Grund zugefügtes Übel." "Die bürgerliche Strafe ist ein vom Staate wegen einer begangenen Rechtsverletzung zugefügtes, durch ein Strafgesetz vorher angedrohtes sinnliches Übel" ... [zitiert er P.J.A. v. Feuerbach] "Rache (ultio) ist das Bestreben, denjenigen, welcher uns Unlust verursacht hat, bloß darum wieder Unlust empfinden zu lassen, weil uns sein Leiden Lust gewährt. Hierzu kann es kein Recht geben". Aber gleichwohl ist die bürgerliche Strafe nur ein vom Staate adoptiertes (aus einer Privatsache zu einer öffentlichen Sache gemachtes), legalisiertes, mit einem andern Namen getauftes, in juristische Formen gekleidetes natürliches Kind der Rache. Beweis ist die Geschichte des Kriminalrechts. "Die geschichtliche Entwicklung des Strafrechts beginnt bei allen Völkern mit der Privatrache der Familien oder Stämme" ([P. J. A. v.] Feuerbach ...). "Hiervon sind nachher alle Strafbestimmungen ausgegangen, und Plutarch bemerkt richtig ... "die von Menschen verhängten Verdammungen laufen einzig aufs Wiederwehtun hinaus und kommen im Übelerleiden des Täters zur Ruhe]", d. h., die menschlichen Strafen wollen nur wieder kränken, haben nur das Übelleiden des Täters zum Zweck. Beweis ist vor allem die selbst heute noch existierende Todesstrafe. Was ist denn, abgesehen von den Zweckmäßigkeits- und Sicherheitsgründen, welche ja der strenge Rechtsbegriff verschmäht, bei Lichte besehen der letzte, wahre Grund, worauf sie sich stützt? Nur das uralte Gesetz der Blutrache: "Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll wieder vergossen werden." Mag der Gesetzgeber, mag der Jurist noch so sehr zwischen Rache und Strafe unterscheiden – was die Theorie in der Abstraktion sondert, das ergänzt und verbindet die Praxis, das Leben. Ob der Verbrecher als Opfer der Volksjustiz oder des peinlichen Prozesses, ob durch die Hand des beleidigten Blutsverwandten oder des Scharfrichters fällt – dieser Unterschied betrifft nur die Art und Weise der Vollstreckung, nicht das Wesen der Todesstrafe. Der Vollzug derselben – was ist aber ein Gesetz ohne seine Vollstreckung? erregt noch heute dasselbe Gefühl, aus dem ursprünglich das Gebot der Blutrache hervorgegangen, ist noch heute ein öffentliches Freudenfest blutdürstiger Rachsucht.

(19) S. 236: Es ist aber gar nicht notwendig, daß die Götter selbst tanzen oder bestimmte Tänze den Menschen offenbaren; es genügt, daß der Tanz nur deswegen gottesdienstliche Bedeutung hat, nur deswegen den Göttern zur Ehre und Freude aufgeführt wird, weil der Tanz selbst ein göttliches, Gott wohlgefälliges Werk ist. (64) Was aber Gott wohlgefällig ist, das weiß der Mensch nur aus Gott, nur durch Offenbarung. So bat Phidias – gleichgültig, ob nach einer gleichzeitigen oder erst spät nach seinem Tode entstandenen Sage –, nachdem er die Bildsäule des olympischen Zeus vollendet hatte, den Gott, er möchte ihm ein Zeichen geben, ob das Werk nach seinem Sinne sei, und sogleich bezeugte der Gott sein Wohlgefallen daran durch einen Blitzstrahl (Paus. 5, 11, 4), so daß also Dio Chrysostomus recht hat, wenn er die Bildsäule des Phidias unter allen Bildsäulen auf Erden nicht nur die schönste, sondern auch gottgeliebteste nennt ...

Anm. (64), (Seite 378/9)

"Siehe zu, ob es nicht gottlos ist", heißt es in der Lucianischen Schrift vom Tanze 23, "eine Kunst zu tadeln, die göttlich und heilig (... zu den Mysterien gehörig), die von so vielen Göttern mit Eifer betrieben (oder geschätzt, geliebt ...) und zu ihrer Ehre ausgeübt wird, eine Kunst, die so vielen Genuß und zugleich so nützliche Belehrung (oder Bildung...) gewährt." Die Stelle des Verfassers aber, wo es heißt: "Ich tanze nur, was der Gott mir vorgetanzt", ist übrigens mit einer gewissen licentia poetica [dichterischen Freiheit] niedergeschrieben und darnach zu beurteilen; denn die mimischen Tänze stellten ja die Handlungen und Schicksale der Götter dar. Nur vergesse man nicht, daß die Bewegungen, Stellungen und Gebärden der Götter in diesen ihren Handlungen und Schicksalen selbst in der ästhetischen Form des Tanzes vor- und dargestellt wurden. "Wer erkennt" z. B. im vatikanischen Apollo "nicht die leibhaftige Emmeleia, den Takt und die Harmonie des tragischen Tanzes?" (A[nselm] Feuerbach, "Der Vatik[anische] Ap[ollo]", Nürnb. 1833, S.401 u. 345).

(20) S. 125

(21) S. 127

(22) S. 136 f.; Epiktet, griechischer Stoiker (etwa 50-138 nuZ); zunächst als Sklave in Rom, gründet er in Nikopolis eine eigene Philosophenschule. Er lehrt eine monotheistische Auffassung der Gottverbundenheit des Menschen.

(23) S. 139 f.

(24) S. 154 f.

(25) Pindar (520-445 vuZ.), Ol. II, 124, übers. v. Straub, in E. Samter, Die Religion der Griechen, S. 83:

Die aber vermocht,

Dreimal in beiderlei Leben weilend,

Die Seele zu wahren unsträflich und rein,

Die wallen hinan den Weg des Zeus zu Kronos‘ Burg,

Wo Lüfte des Meeres

Die Insel der Sel’gen ewig umhauchen,

Wo golden erglühen die Blumenkelche

Von leuchtenden Bäumen am Ufersaum

Und sprießend dort aus des Wassers Schoß,

Davon die Gewinde

So flechtend sich legen um Stirn und Arm,

Kraft Rhadamanthys‘ gerechten Spruchs.

Natürlich kennt Feuerbach Pindar, und gerade auch diese Gesänge, denn er zitiert etwa S. 166-168 oder S. 173 selbst daraus, aber offenbar wählt er die Zitate so aus, wie sie in seine Argumentation passen, oder interpretiert sie so, wie er die Griechen sehen möchte.

(26) s. DER SPIEGEL vom 24.12.2002, Der leere Thron, von Matthias Schulz

(27) S. 210

(28) S. 213

(29) S. 228 f.

(30) S. 237

(31) S. 239

(32) S. 240 f.

(33) S. 245

(34) S. 247

(35) S. 270 f.

(36) S. 273

(37) S. 274

(38) S. 280 f.

(39) S. 291

(40) S. 294 f.

(41) S. 302

(42) S. 305 f.

(43) S. 314 f.

(44) S. 316

(45) S. 314 f.